Forschende des Fraunhofer IOF entwickeln serienreifes Sende- und Empfangsteleskop für Laserkommunikationsterminal

Satellitengestützte Laserkommunikation in Serienreife

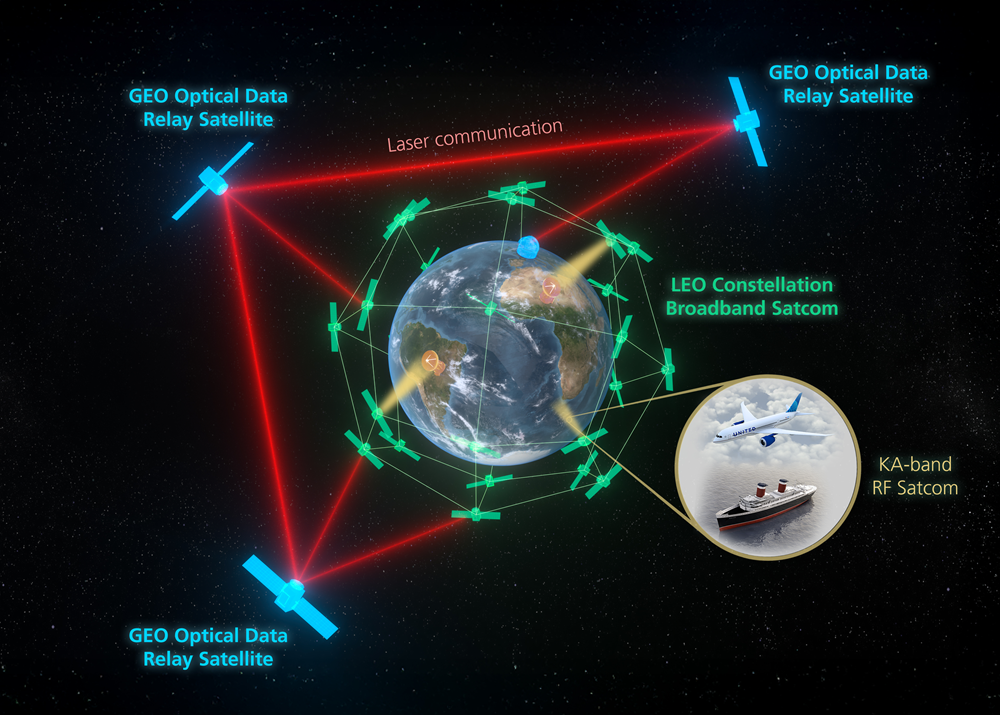

Die Laserkommunikation verspricht Datenraten im Gigabit- bis Terabit-Bereich – das ist deutlich mehr als herkömmliche Funkverbindungen. Europa will seine Kompetenzen in diesem Feld ausbauen und perspektivisch eigene Satellitennetzwerke installieren. Gemeinsam mit den Unternehmen TESAT und SPACEOPTIX, haben Forschende des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF nun ein Sende- und Empfangsteleskop zur satellitengestützten Laserkommunikation entwickelt, das als Serienprodukt die Grundlage für ein solches Netzwerk bilden könnte.

Schneller und sicherer Datenaustausch – selbst in entlegenen Gebieten: das verspricht die Laserkommunikation. Mit seinem Netzwerk Starlink ist Tech-Mogul Elon Musk schon seit mehreren Jahren dabei, ein Netzwerk zur flächendeckenden Satellitenkommunikation im niedrigen Erdorbit zu installieren. Auch Europa strebt in diese Sphären und möchte sich im Bereich Laserkommunikation zugleich unabhängig von Anbietern und Zulieferern aus dem Ausland machen. Speziell in kritischen Infrastrukturen, etwa im Bereich Sicherheit und Zivilschutz, ist technologische Souveränität das Ziel.

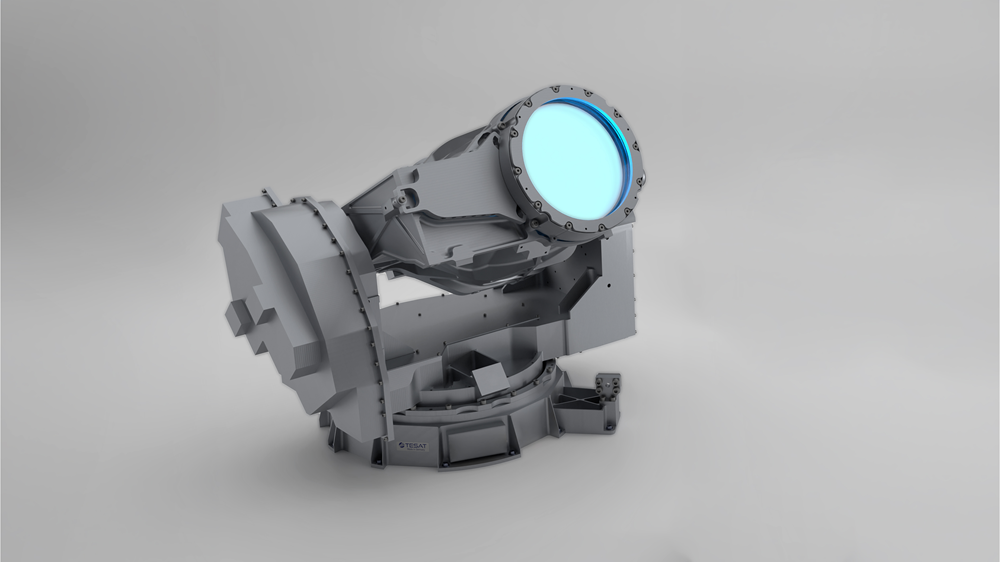

Die Europäische Weltraumbehörde ESA fördert daher mit ihrem Programm ScyLight (»Secure and Laser communication technology«) europäische Forschungseinrichtungen und Unternehmen in der Erforschung sowie im Aufbau eigener Systeme und Kompetenzen. Eines dieser Unternehmen, die ein Entwicklungsprojekt zur Technologiebereitstellung im Rahmen des ScyLight-Programms umsetzen, ist TESAT. Das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg hat eine lange Tradition in der Satellitenkommunikation und baut seit vielen Jahren auch Systeme zur Laserkommunikation, darunter das System SCOT135, ein skalierbares optisches Kommunikationsterminal, das speziell für den Einsatz im mittleren (MEO) und geostationären Erdorbit (GEO) entwickelt wurde.

»Es geht um jede Stunde Fertigungszeit«

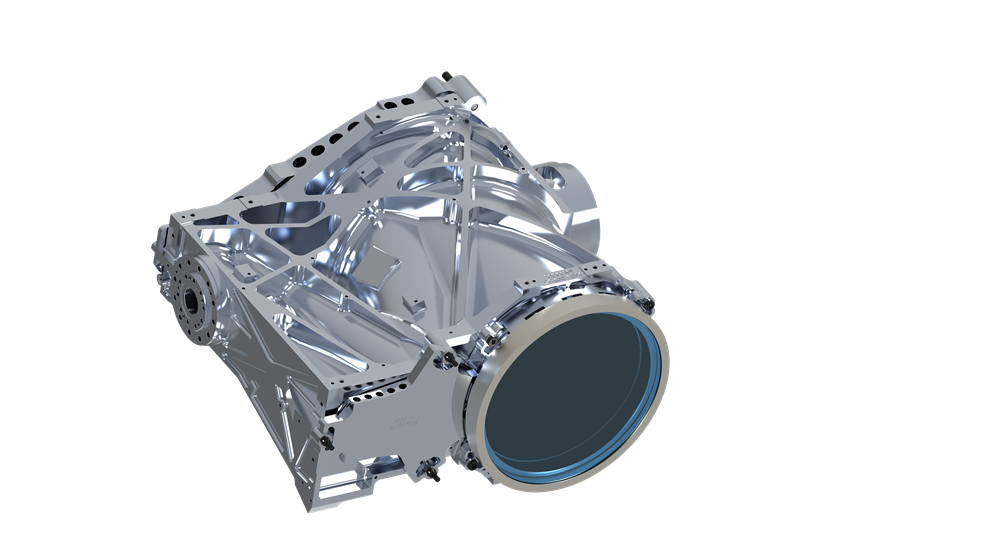

Für dieses Laserterminal haben Forschende aus Jena in drei-jähriger Arbeit ein weltallrobustes Sende- und Empfangsteleskop entwickelt, das – anders als z.B. wissenschaftsorientierte Teleskope – nicht nur in geringen Stückzahlen, sondern in Serie gefertigt werden kann. »Unser Ziel war es, ein robustes und kostengünstiges Serienprodukt zu entwickeln«, erklärt Dr. Henrik von Lukowicz, zuständiger Projektleiter sowie Leiter der Abteilung für Optisches und Mechanisches Systemdesign am Fraunhofer IOF. »Bei Systemen, die in großen Stückzahlen gefertigt werden sollen, geht es am Ende um jede Stunde Fertigungszeit.«

Bis zu 100 Gbit/s in der Bandbreite soll das SCOT135-System erreichen und bis zu 80.000 km Distanz mithilfe des in Jena entwickelten Teleskops überbrücken. »In Kombination mit Terminals, die in großer Stückzahl gebaut und perspektivisch zu einem Inter-Satellit-Network verknüpft werden, ist das neu«, sagt von Lukowicz. »Dafür haben wir ein universell einsetzbares Teleskop entwickelt, das Sende- und Empfangseinheit zugleich ist.«

Robustes Design für fordernde Bedingungen

Beim Einsatz im Weltall, muss das Teleskop zugleich den dortigen Umweltbelastungen standhalten, sowie den Belastungen, die durch den Betrieb des Systems selbst entstehen: »In Systemen zur Laserkommunikation werden verhältnismäßig hohe Laserleistungen erbracht. Hier wirken bis zu 50 Watt. Für ein Weltraumteleskop ist das relativ viel Leistung, die durch das System propagiert«, erläutert von Lukowicz. »Das führt zu Wärmentwicklungen, die zu Veränderungen an den Optiken führen können. Doch natürlich darf das System in seiner Performance dadurch nicht beinträchtigen werden. Thermalmanagement war daher ein besonders wichtiger Punkt für unser Design.«

Neben der Wärmeregulierung floss in die Design-Entwicklung verschiedenstes Knowhow aus dem Fraunhofer IOF ein, wie es basierend auf jahrelanger Erfahrung mit Weltraumprojekten am Institut aufgebaut wurde. »Dabei geht es um verschiedenste Fragen: Etwa darum, wie man besonders leichtgewichtige Bauteile für den Flug ins Weltall herstellen kann, um Methoden zur widerstandfähigen Justage der Bauteile sowie um feinste Strukturierungen auf den Optiken für präzise Performance«, erklärt von Lukowicz. »Viele unserer Fertig- und Fähigkeiten dafür haben wir in diesem Teleskop vereint.«

Design am Fraunhofer IOF, Fertigung bei SPACEOPTIX

Das Design des Teleskops entwickelte die Forschenden am Fraunhofer IOF in Jena. Die Fertigung übernimmt das New Space Unternehmen SPACEOPTIX, eine Ausgründung des Fraunhofer IOF, am Standort Isseroda in Thüringen. Bereits fünf Systeme wurden bei SPACEOPTIX für TESAT gefertigt. In Zukunft können pro Jahr jeweils weitere 50 Stück folgen. »Die industrielle Serienfertigung hochkomplexer Systeme verlangt neue Denkweisen. Genau darin liegt unsere Stärke: neue Maßstäbe setzen und neue Märkte im New Space erschließen«, sagt Dr. Frank Burmeister, ehemaliger Fraunhofer-Forscher und heute Leiter Forschung und Entwicklung der SPACEOPTIX GmbH.

Die ersten Flugmodelle wurden im Juni erfolgreich an TESAT ausgeliefert. »Das in Jena entwickelte Sende- und Empfangsteleskop ist eine wichtige Schlüsselkomponente für unser SCOT135-System. Die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IOF und SPACEOPTIX hat uns unserem Ziel, ein zentraler Enabler für europäische Laserkommunikation nicht nur bei erdnahen lasergestützen Satelittennetzwerken sondern auch in mittleren und geostationären Orbits zu werden, einen großen Schritt nähergebracht«, resümiert Dr. Frank Heine, Chef-Entwickler für Lasersysteme bei TESAT.