Lehrende im Modul 1

Dr. Robert Kammel

Robert Kammel studierte Technische Physik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität Barcelona, Spanien. In seiner Promotion konzentrierte er seine Forschung auf Themen der Laser-Material-Wechselwirkungen, der medizinischen Laserphysik und der maßgeschneiderten Femtosekunden-Laserstrukturierung für die intraokulare Chirurgie. Heute arbeitet er als Forschungskoordinator am Fraunhofer IOF, ist verantwortlich für das institutionenübergreifende Transfer-Ökosystem »Center of Excellence in Photonics« und entwickelt nationale und internationale strategische Kooperationen mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie. Robert Kammel ist zudem Leiter der Abteilung »Strategie, Organisation, Marketing«.

Prof. Dr. Reinhold Pabst

Reinhold Pabst ist Teamleiter der Gruppe »Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Innovation« am Fraunhofer IOF in Jena und ist zudem verantwortlich für den Bereich New Work. Er ist ein erfahrener Innovationsmanager, Coach und Forscher im Bereich Innovationprozesse und Organisationsentwicklung. Er promovierte im Innovationsmarketing, hat einen M.A. in Coaching und Führung und einen M.Sc. in Betriebswirtschaft. In seiner Forschung konzentriert er sich auf die Rolle der Innovationsförderung und die damit verbundenen Kompetenzen und Instrumente. Mit seiner unternehmerischen Expertise aus zwei Start-ups und über zwölf Jahren Coaching- und Beratungserfahrung berät er in den Bereichen Innovation, Geschäfts- und Personalentwicklung. Seit dem Sommersemester 2023 ist er zudem als Professor im Bereich Personalmanagement an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena tätig.

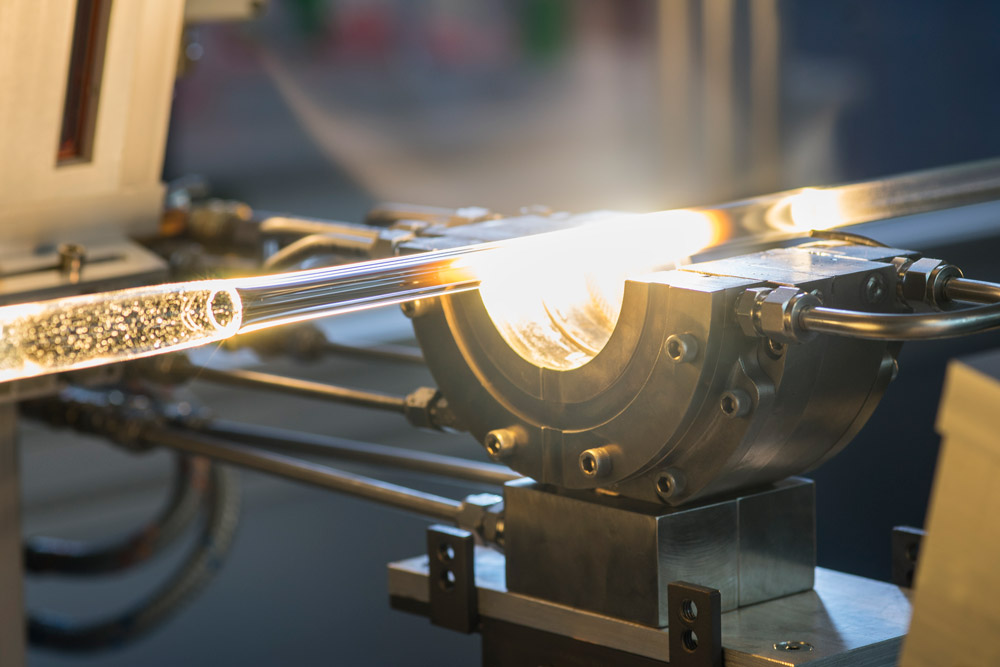

Dr. Thomas Schreiber

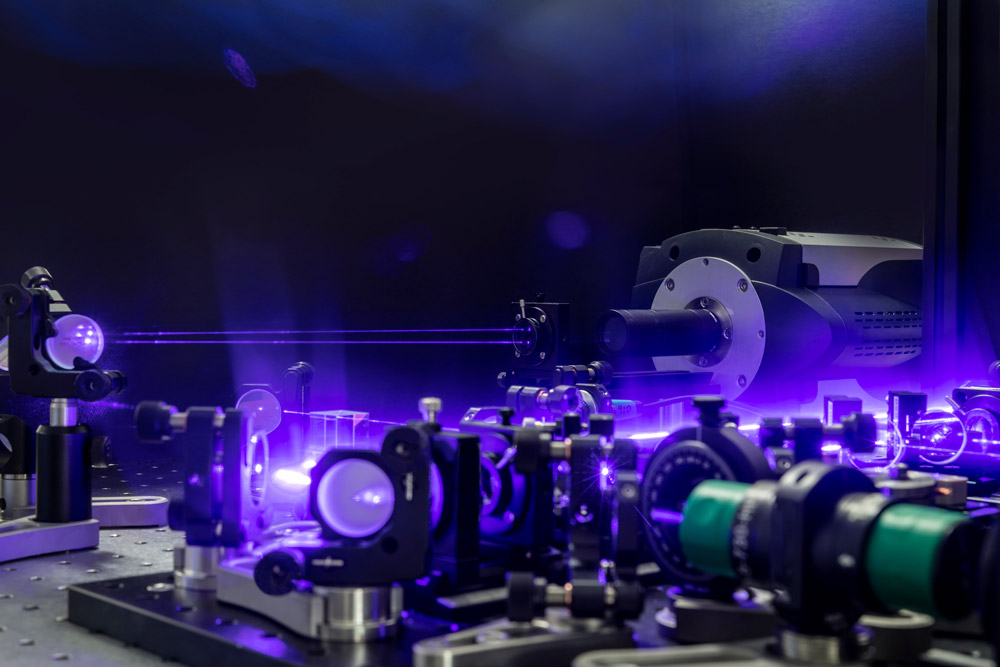

Thomas Schreiber erhielt seinen Diplomabschluss in allgemeiner Physik im Jahr 2001. Nach Abschluss seiner Doktorarbeit auf dem Gebiet der nichtlinearen Faseroptik im Jahr 2006 baute er innerhalb des Fraunhofer IOF eine Forschungsgruppe auf, die sich zur Abteilung »Laser- und Fasertechnik« entwickelte. Ihre aktuellen Forschungsarbeiten umfassen Hochleistungs-Fasertechnologie von Komponenten bis hin zur Systemebene für grundlegende, industrielle oder Raumfahrtanwendungen. Thomas Schreiber veröffentlichte mehr als 160 Vorträge und Konferenzbeiträge, drei Buchbeiträge und mehr als zehn Gastvorträge mit 3400 Zitaten und einem h-Index von 34.

Prof. Dr. Stefan Nolte

Stefan Nolte ist Professor für Laserphysik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Leiter der Gruppe für Ultrakurzzeitoptik am Institut für Angewandte Physik. Er ist außerdem stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer IOF in Jena. Sein Forschungsschwerpunkt ist, seit der Gründung des Bereichs, die Ultrakurzpuls-Mikrobearbeitung und Materialmodifikation für industrielle und medizinische Anwendungen. Diese Arbeit hat den industriellen Einsatz von Ultrakurzpulslasern in der Materialbearbeitung beflügelt. Neben Ablation und Oberflächenstrukturierung ist die dreidimensionale Strukturierung innerhalb des Volumens von transparenten Materialien ein weiteres aktuelles Forschungsthema.

Prof. Dr. Jens Limpert

Prof. Dr. Jens Limpert studierte Physik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wo er auch im Jahr 2003 zur faserbasierten Ultrakurzpulsverstärkung promovierte. Nach einem Postdoc-Auslandsaufenthalt an der Universität Bordeaux kehrte er 2005 nach Jena zurück und leitet seitdem die Arbeitsgruppe Faser- und Wellenleiterlaser am Institut für Angewandte Physik der FSU. Dort widmet er sich der Erforschung von neuartigen Laserkonzepten und deren Anwendungen.

Jens Limpert veröffentlichte mehr als 400 Artikel in internationalen Zeitschriften, eine Vielzahl von eingeladenen Vorträgen auf Fachkonferenzen und fünf Buchbeiträge. Er konnte neben einem ERC starting grant und einem ERC consolidator grant auch einen ERC advanced grant einwerben.

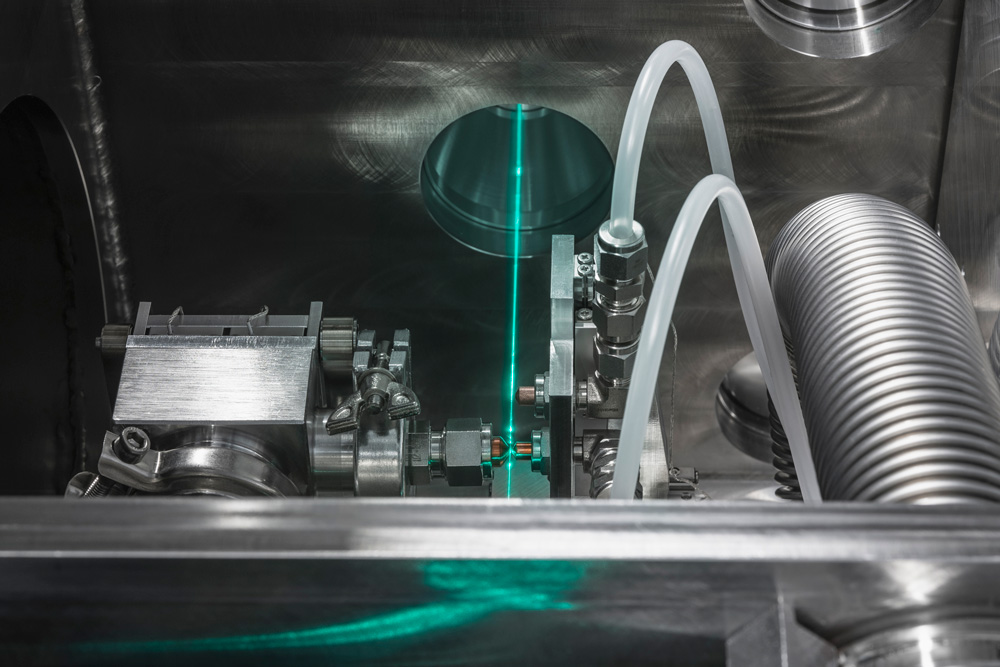

Dr. Jan Rothhardt

Nach Abschluss seines Physikstudiums im Jahr 2006 promovierte Jan Rothhardt im Jahr 2010 auf dem Gebiet der nichtlinearen Optik / Lasertechnologie. Nach einem Forschungsaufenthalt am CEA-Saclay etablierte er eine Forschungsgruppe für »Soft X-ray spectroscopy and microscopy« am Institut für Angewandte Physik der FSU Jena und am Helmholtz-Institut Jena (HI-Jena).

Er ist Autor von mehr als 80 Artikeln in internationalen Fachzeitschriften und mehr als 100 Konferenzbeiträgen, darunter eine Vielzahl eingeladener Vorträge. Seine Beiträge zur Entwicklung und Anwendung laserbasierter Strahlquellen im EUV wurden 2020 mit dem »Röntgenpreis der Justus-Liebig-Universität Gießen« ausgezeichnet.

Lehrende im Modul 2

Prof. Dr. Herbert Gross

Herbert Gross studierte Physik an der Universität Stuttgart. Er erhielt seinen Doktortitel über Lasersimulation im Jahr 1995. Nachdem er ab 1982 als Wissenschaftler für optisches Design, Modellierung und Simulation bei Carl Zeiss tätig war, leitete er von 1995 bis 2010 die zentrale Abteilung für optisches Design und Simulation. Von 2012 bis 2021 war er Professor an der Universität Jena im Institut für Angewandte Physik (IAP) und hatte einen Lehrstuhl für Optisches Systemdesign inne. Im Moment forscht er am Fraunhofer IOF. Seine Hauptarbeitsgebiete sind physikalisch-optische Simulationen, Strahlpropagation, partielle Kohärenz, klassisches optisches Design, Aberrationstheorie, Systementwicklung und Metrologie. Er leitet weiterhin regelmäßig Fortbildungsseminare für Fachexperten zu optischem Design.

Dr. Robert Brüning

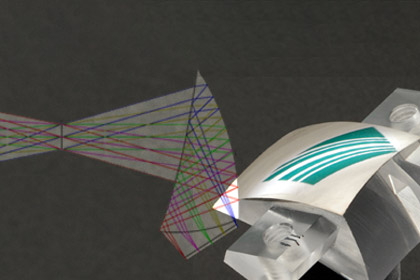

Robert Brüning schloss 2013 sein Studium der Physik mit Schwerpunkt Optik und Photonik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ab und promovierte auf dem Gebiet der Laserstrahlcharakterisierung, der diffraktiven Optik und des komplexen Lichts (2013– 2017). Danach arbeitete er bis 2018 als Postdoc an der Ernst-Abbe-Hochschule mit dem Fokus auf miniaturisierten Spektrometern. Im Jahr 2019 übernahm er die Gruppenleitung für »Mikrooptische Abbildungssysteme« mit dem Forschungsschwerpunkt multispektrale Kamerasysteme am Fraunhofer IOF. Seit 2020 ist er Leiter der Abteilung »Optisches und mechanisches Systemdesign«.

Dr. Peter Kühmstedt

Peter Kühmstedt erhielt 1990 sein Diplom in Physik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Von 1992 bis 1996 und dann erneut von 1999 bis heute arbeitet er am Fraunhofer IOF: Seit 2000 ist er als Gruppenleiter »Optische 3D-Messtechnik« und seit 2020 als Leiter der Abteilung »Bildgebung und Sensorik« am Fraunhofer IOF. Peter Kühmstedt promovierte 2003 im Fachbereich Physik an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Sein Hauptarbeitsgebiet ist die Entwicklung von 3D-Messsystemen.

Dr. Erik Beckert

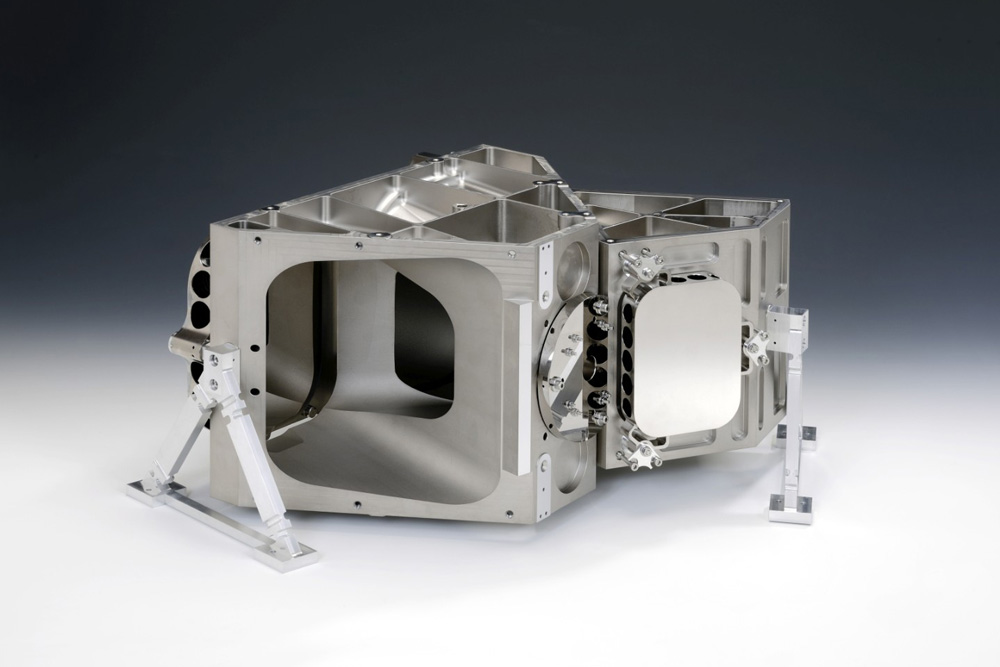

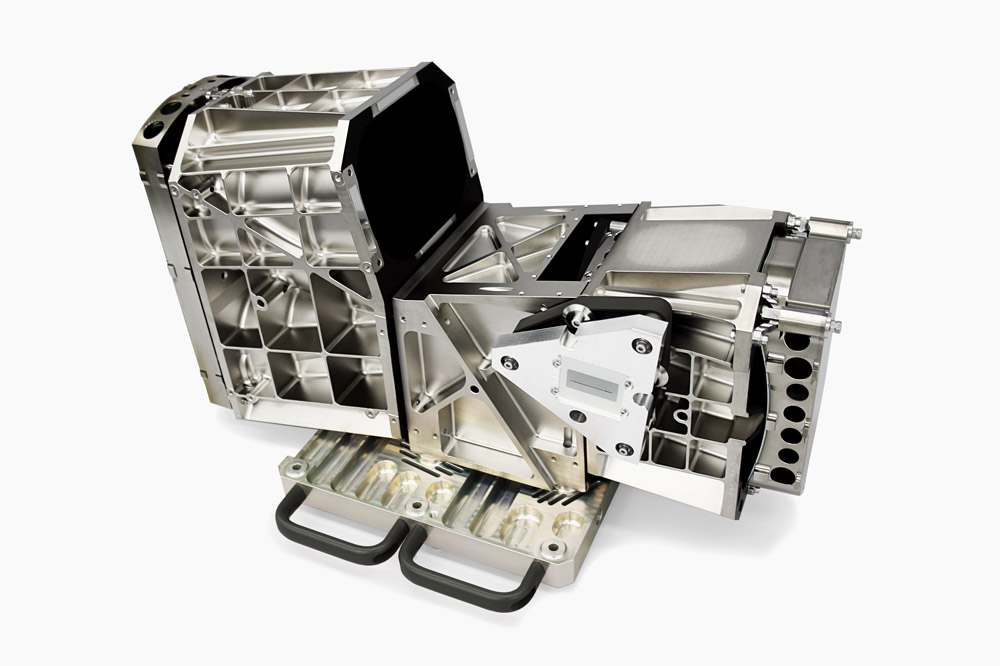

Erik Beckert studierte Maschinenbau im Fachbereich Feinwerktechnik an der Technischen Universität Ilmenau. Im Jahr 2005 promovierte er mit seiner Arbeit über die Integration kompakter opto-elektronischer Systeme. Seit 2001 ist er am Fraunhofer IOF tätig, derzeit als Leiter der Abteilung »Opto-mechatronische Komponenten und Systeme«. Als Ingenieur konzentriert er sich auf hardwarebasierte Ansätze und Implementierungen im Bereich der Quanten-Hardware. Er ist auch an größeren Förderprojekten beteiligt, die darauf abzielen, beispielhafte Quanteninfrastrukturen aufzubauen und zu demonstrieren, wie Kommunikation physikalisch abhörsicher gemacht werden kann.

Lehrende im Modul 3

Prof. Dr. Markus Gräfe

Markus Gräfe promovierte 2017 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und entwickelte dabei das Gebiet der integrierten Quantenphotonik weiter. Seit 2018 ist er Leiter der Arbeitsgruppe »Quantum-Enhanced-Imaging« am Fraunhofer IOF und beschäftigt sich mit neuartigen Mikroskopie- und Spektroskopiemethoden, die auf nichtklassischen Lichtzuständen basieren. Das Ziel ist die Entwicklung neuer Sensor- und Diagnoseinstrumenten für die Biowissenschaften. Außerdem arbeitet er an der Entwicklung von Quanten-Hardware wie z. B. im praktischen Einsatz verwendbare Photonenpaarquellen oder Quantenzufallszahlengeneratoren. Seit Oktober 2022 ist Markus Gräfe Professor für Experimentelle Festkörper-Quantenoptik am Institut für Angewandte Physik an der Technischen Universität Darmstadt.

Dr. Fabian Steinlechner

Fabian Steinlechner ist leitender Wissenschaftler der Fraunhofer-Attract-Gruppe »Quantenkommunikationstechnologien« innerhalb des »Leistungszentrums Photonik« und des Abbe-Zentrums für Photonik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die Forschung in der Gruppe reicht von der angewandten Technologieforschung an ultrahellen und weltraumfesten verschränkten Photonenquellen bis hin zur Erforschung neuer Methoden zur Erzeugung, Manipulation und Übertragung von Quantenzuständen des Lichts für Anwendungen in der Quantenfernkommunikation und Fernerkundung.

Dr. Falk Eilenberger

Falk Eilenberger erhielt seinen Diplomabschluss in Physik im Jahr 2008. Nach Abschluss dieser Arbeit wechselte er als Visiting Scholar an die University of Sydney und forschte dort zu nichtlinearen Effekten in optischen Kommunikationssystemen. Er promivierte im Jahr 2014 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu raumzeitlichen Phänomenen in der nichtlinearen Optik. Nachfolgend war er für vier Jahre als Wissenschaftskoordinator am Fraunhofer IOF beschäftigt und konnte dort bereits am Aufbau des Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkts »Quantentechnologien« mitwirken. 2018 wechselte er als Nachwuchsgruppenleiter mit Schwerpunkt zur »Photonik in 2D-Materialien« an die Friedrich-Schiller-Universität zurück. Seine Gruppe forscht zur Quantennanomaterialien sowie zu Systemlösungen in der optischen Quantentechnologie. Sein Schwerpunkt in der universitären Lehre liegt auf der Quanteninformationswissenschaft und den Quantenalgorithmen. Seit 2022 ist er Leiter der Abteilung »Mikro- und nanostrukturierte Optik« am Fraunhofer IOF.

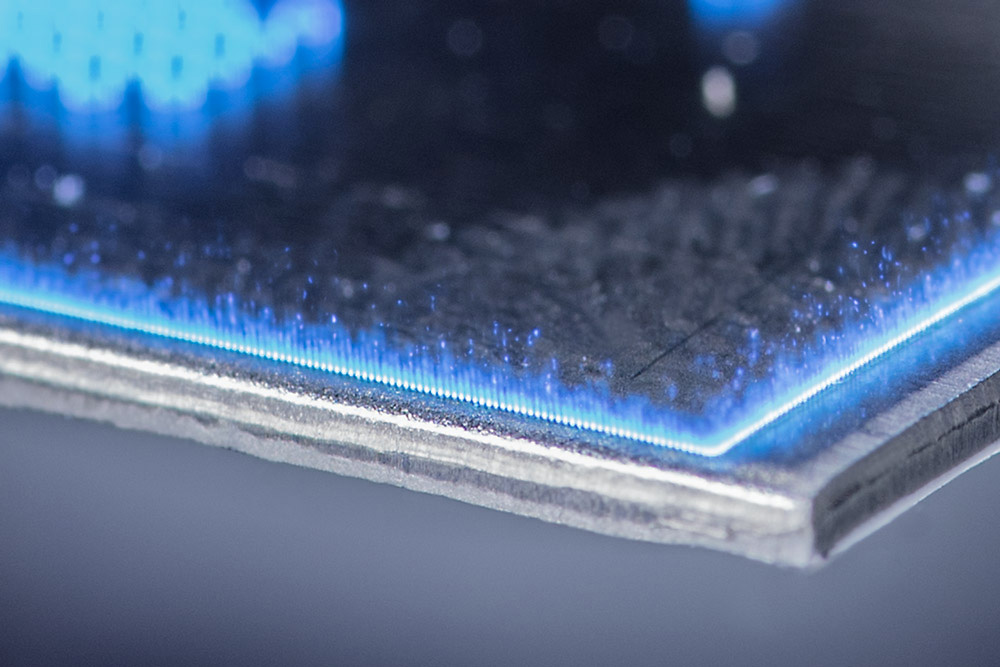

Dr. Sven Schröder

Sven Schröder schloss sein Studium 2004 ab und promovierte 2008 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seit 2001 arbeitet er am Fraunhofer IOF auf dem Gebiet der Messung und Analyse des Streulichts von optischen Oberflächen und Schichten im tiefen und extremen UV-Bereich. Nach der Arbeit an neuen Rauheits- und Streulichtmodellen am CREOL (University of Central Florida) in den Jahren 2010–11 und als Leiter der Arbeitsgruppe »Oberflächen- und Schichtcharakterisierung« der Abteilung »Optische Systeme« am IOF von 2016 bis 2019 ist er Leiter der Abteilung »Funktionale Oberflächen und Schichten«. Sven Schröder ist (Mit-)Autor von 50 referierten Artikeln und 2 Buchkapiteln und Mitglied des DIN/ISO TC 172 »Optik und Photonik«. Als Vorsitzender organisiert er internationale Konferenzen, wie die »EOS Manufacturing, Tolerancing and Testing of Optical Systems« und »SPIE Optical Fabrication, Testing, and Metrology«.